美国科技“下海”往事:改变世界,并从中赚钱

昨天08:56

作者:任友善

来源:钛禾产业观察

1945年8月,广岛一声巨响,加速了日本投降。

这就是曼哈顿计划的速度,从1942年6月开始实施,仅用3年时间就引爆了原子弹。

耗资20亿美元的曼哈顿计划,是全球罕见的基础理论和工程实践同步推进的项目。完全是美国体制内的产物——由美国陆军部秘密牵头,聚集西方国家最顶尖的人才,举国之力进行军事技术研发,其保密程度连时任副总统杜鲁门都不知情。

冷战期间,美国总计有13万亿美元砸在国防技术研发,占美国政府科研经费70%。如此天量的投入,却仅仅创造了6%的GDP。

然而时至今日,全球科技链条中的许多关键技术,都源自当年的军事项目研发。包括日后苹果、谷歌、SpaceX等硅谷传奇的诞生,都与这些从体制“下海”的技术成果密不可分。这些技术成果不仅成就了冷战后唯一的超级大国,还让全世界人民都享受着科技带来的便利。

但是,从军事技术到商业技术,美国科技的“下海”之路,也并非一帆风顺。

1. 被苏联吓出来的DARPA

美国科技的商业化之路,还要从上世纪五十年代说起。

1957年10月4日,苏联发射了世界首颗人造卫星“斯普特尼克一号”,让人类有史以来第一次摆脱了地球的大气层进入浩瀚太空。这件本该值得全人类欢呼的历史性事件,却给美国人带来了巨大的恐慌,被舆论称为“红色月亮在美利坚升起”。

苏联人的卫星,成为了悬在美国人头顶的“达摩克利斯之剑”——美国人担心把卫星送上天的苏联火箭,随时可能载着数百万吨级的核弹头砸向美国土地。

来自大众的恐慌,成了军备竞赛下的第一生产力。彼时的美国媒体也空前团结,把苏联包装成“别人家的孩子”,由此猛烈抨击当时撑起美国经济半边天的享乐主义与消费主义。前曼哈顿计划科学家乔治·普赖斯在美国受众最广的《生活》杂志上呼吁:

“如果我们不能走出困境(发射卫星),不到1975年美利坚就会变成苏联的一部分。”

在媒体的煽风点火下,上至国会等政府机构和IGY等科研机构,下至制造业、服务业甚至文娱业显示出了空前的团结,“军民合力,齐心抗苏”成为彼时美国人生产与生活的主旋律。1958年1月9日,DARPA前身——ARPA(高等研究计划局)在艾森豪威尔总统的亲自关照下正式诞生。

这位从二战盟军最高司令官转行的总统,赋予ARPA在体制内强大的权威。科研友好型的管理制度里,因为有一个“同仇敌忾”的共同目标,原本较为松散的高校与军方科学家也开始紧密协作。

一个直接的数据是,1968年的美国国家科研经费占国民生产总值比重较1958年翻了3倍。与此同时,研究性质也大量转向了以基础科学为主导。

在DARPA(1972年ARPA更名为DARPA)的精心策划与订单输出下,以生产卫星和火箭闻名的德克萨斯州和密西西比州成为六七十年代的美国科技工业的重心。

休斯顿——圣安东尼奥——达拉斯-沃斯堡都市区,构成了德州军事工业最集中的“黄金三角”

但这一阶段的科研指挥上,基本还是政府唱独角戏,企业并未真正进入到核心科技的布局与研发中,只能给科学家和政府加油助威。DARPA此时可能也不会想到,其培育的阿帕网(互联网前身)、Shakey机器人(人工智能的起点)、CALO(Siri语音助手的前身)等技术,日后将会如此深远的改变世界。

世界第一台实现移动的机器人——Shakey机器人

反观同一时期的苏联,已经被军备竞赛折磨得不堪重负。单一发展重工业的代价是国民经济严重营养不良——以军带工,但没能以工富民。

重集权而非创新的科研体制,也给苏联科技的持续发展带来了严重阻滞。国安会大权独揽,大清洗的阴霾经久不散,经济建设部门大批专家、工程技术人员和企业管理干部无端“消失”,严重影响了苏联经济的正常进行。典型如切尔诺贝利事件中拯救苏联的大功臣,核科学家瓦莱里·列加索夫,也因不堪遭受跟踪调查和监禁自缢而亡。

苏联走低后,美国独孤求败,一度也失去了经济增长的强劲动能,经济增速开始放缓。这时,完成战后经济复苏的日本被“请”上擂台,围绕半导体和计算机技术,与美国展开新一轮地缘竞赛。

2. 科学家“觅食”记

军备竞赛下,欧美各国发展科技的逻辑其实是比啥补啥,并不注重技术是否真的有商用价值。

1973年,英国一份《莱特希尔报告》(Lighthill Report)出炉,对人工智能领域的诸多研究进行了严厉批判,带来了人工智能的“第一个冬天”。世界各国人工智能研究资金缩减,研究人员四散。

在美国参议院的干预下,1975年担任DARPA局长的乔治·海尔梅尔也以“人工智能不能造武器打仗”为由,大砍人工智能预算,转而重金资助隐形飞机和空间武器技术。

人工智能作为“非军事”项目转交给了美国国家科学基金NSF,但实行同行评议制的NSF,并没有DARPA那样的前瞻且精悍的制度支撑——能划拨的预算都是锦上添花,而非雪中送炭。导致此后若干年里,人工智能在美国体制内的根本性原创成果少得可怜。

但对这批被冷落的计算机科学家而言,办法总比困难多。

既然没有军用价值,那就自己做营销,寻找一些商业价值。成事在人,在美国“政商旋转门”的助推下,这些抱团取暖的技术人才,成为灵感、资源与政策信息的容器和园丁,把计算机科学的种子撒到美国的市场土壤中。

DARPA在其中的作用不可忽视——由于历任管理者懂技术懂管理,并有深厚的政商关系,通过旋转门在政、商、学界游说帮扶,成为这些前沿技术项目最早的“天使投资人”。

其中代表人物之一,是六十年代担任DARPA信息技术办公室主任的利克里德,资助了“人工智能(AI)之父”麦卡锡和“智能增强(IA)之父”恩格尔巴特。此外,利克里德还是一位好老师,教会了霍兰德神经网络,日后霍兰德基于此发明了著名的遗传算法。这位被誉为“信息时代的预言家和布道者”的利克里德从旋转门里走出之后,转到了麻省理工学院(MIT)担任MAC项目负责人,管理MIT的计算机科学实验室和人工智能实验室。

同样在政、商、学界游刃有余的技术园丁还有海尔梅尔。虽然此人在DARPA当局长时大砍AI预算,但是通过旋转门转到德州仪器担任技术总监后,立刻大力推动了人工智能民用与商用技术的发展。

DARPA另一个“无心插柳”的举动,是延续了人工智能自达特茅斯会议诞生时传承下来的开会习惯,给了科学家们非正式的公共讨论空间——在参加DARPA的定期审查会议时,得到资助的研究人员会经常聚在一起分享他们的研究成果,由此产生不少灵感碰撞与后续合作。

六十年代后期,恩格尔巴特的一次会上展示,直接让比尔·杜瓦尔把实验室搬到恩格尔巴特的楼下,专注于为“连接两台电脑的网络”编写代码,这就是日后的互联网技术。

虽然DARPA不再拨给人工智能研究经费,但人工智能科学家们懂营销。营销是一门发现金矿的艺术。管理咨询公司埃森哲曾在报告中指出:

“因为不会吹牛,女性平均一生比男性少赚700万。”

不会在体制内做营销的投资人不是好科学家。在美国大学工资只发9个月的压力下,这些科学家们必须学会如何自己觅食,斡旋于各种组织之间,同时扮演科学家、商人、投资人,甚至政客等多种角色。

70年代初,DARPA对人工智能的长期资助改为每年评审后,图灵奖得主费根鲍姆所带的团队每次向DARPA汇报时都事先对词,并不会说自己真正的研究方向。但在费根鲍姆团队的“战略忽悠”下,医疗本行的美国国立卫生研究院(NIH),莫名奇妙成了人工智能技术的早期投资人,还培育出日后赫赫有名的DENDRAL专家系统。

斯坦福大学则更贴心,特意为不擅长营销的技术专家们准备了“产学研”转化一条龙服务——当然,营销是一把双刃剑,真正有价值的技术才能在市场行得通,否则就会闹出后来斯坦福校产企业的“坏血”丑闻。

以人工智能为代表的新兴科技,随着科学家在政府机构、高校、企业之间的大量流动和多元化发展,为日后硅谷的产学研一体化奠定了历史传统。

3. 一兴一衰的“双子星”

如今世人皆知硅谷。但实际上,七十年代的美国波士顿,还有另外一个与硅谷齐名的科创高地——128公路。

在国防订单的哺育下,硅谷和128公路在东西海岸各自繁荣,成为科技领域冉冉升起的“双子星”。最初两个园区内的企业都是高度纵向整合,一家公司就独自包圆了硕大的产业链,自给自足自产——区内企业之间互动很少。

128公路被称为“美国的高科技公路”

70年代末,为了从美国半导体的绝对优势中突围,日本六家企业抱团作战,大力发展芯片。到了80年代初,日本半导体对美国的出口额已经从80多亿日元增至400多亿日元。

此时,整个硅谷乃至美国半导体行业陷入危机:AMD净利润锐减2/3,National半导体从盈利5000万变成亏损1100万,接近8成的美国存储芯片企业破产。1986年,英特尔一口气裁掉了三分之一的员工,管理层每天开会讨论的问题是:“英特尔该如何体面地破产?”

困则思变,习惯了单打独斗的硅谷企业开始朝“小而精悍”的方向改革,各创新团队之间联络密切,园区内部流动性极高,开始形成高度开放与合作的横向整合网——此时的硅谷形态,越来越向DARPA靠拢。

“硅谷网”让每家企业各自专精,同时共享技术、服务、设备、员工、知识。甩掉了“重复造轮子”的包袱,企业的能效和资产价值都被迅速放大。

128公路则在另外一条路上固执坚持——变革没有发生,园区内依然充斥着同质化且各自为政的庞然大物,低效重复建设是常态。

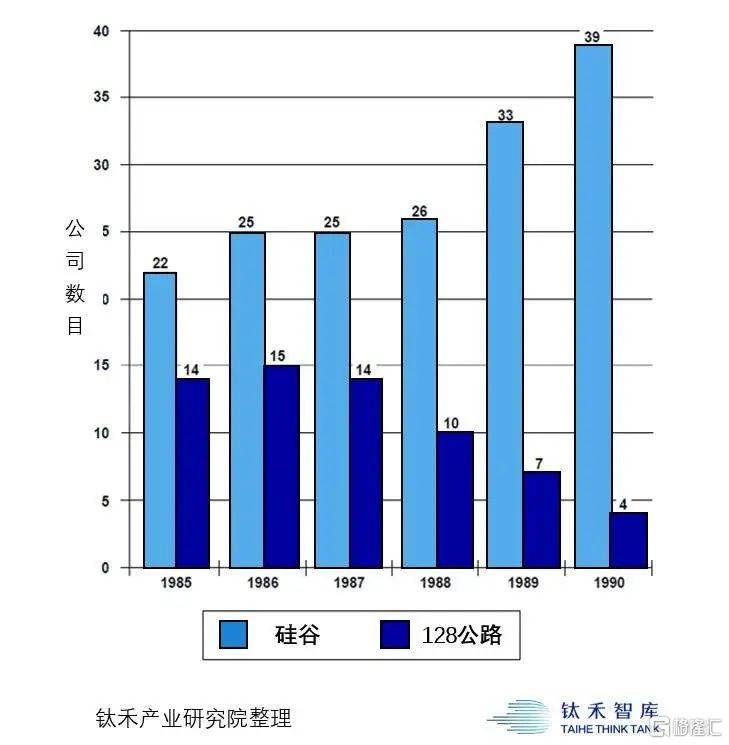

硅谷和128公路企业对比

1985年,曾经的计算机巨头阿波罗公司拒绝采用MIPS公司提供的RISC芯片,选择自己研发。当阿波罗开发的RISC芯片达到MIPS当年的性能,时间已过去了两年。

冷战结束后,随着军品订单的急遽减少,这个曾经与硅谷分庭抗礼的科创高地已日渐式微。“双核”驱动的美国科技,此刻只剩下硅谷一家独大。

硅谷与128公路高增长电子公司数目对比(1985~1990)

4. 改变世界,并从中赚钱!

成为世界首屈一指的科创中心,“硅谷网”发挥了关键作用——开放、合作、共享成就了今日硅谷。

创新的基础是人才,硅谷人才大部分来自于附近的高校:斯坦福大学和加州大学伯克利分校。

其中,斯坦福校产企业产值占硅谷总产值接近60%,富可敌国,大约有4万家企业可以寻根到斯坦福,这些企业的产值总和,相当于世界第十大经济体。

但是斯坦福并非生来如此风光。

20世纪五十年代,斯坦福还只是所边缘大学,教授工资低,学校财政困难。时任校长特曼教授将1000英亩土地租赁给高科技公司兴建产业园,以换取更多学校运营的资金。条件是园区内企业必须与大学紧密合作、共同研发。

特曼教授可能未曾预料到,正是这一举动,让斯坦福与硅谷命运紧紧捆绑,走上了产学研一体化道路。

美国大学历来分两派:一派热衷于为战争设计先进武器;另一派热衷于反战思潮——除了社会运动入狱的,反战派教授和学生多数选择了商路。他们在大学周边发展校产企业,推动科技商用进程。

20世纪六十至七十年代,美国呈现出一种诡异的现象:太平洋西边的越战轰轰烈烈,太平洋东边的反战愈演愈烈——两个截然相反的场景,却殊途同归地推动了美国计算机科技的发展。

在当时产业界的印象中,电脑是只属于政府、军方、大型企业的工具,反战运动中的科学家对此感到不满,于是努力将电脑发展到商用领域。代表性人物如史蒂芬·乔布斯和沃兹尼克,他们参与反战运动,致力于改变计算机技术的运用方式——将微型电脑民用化。

创办苹果的乔布斯和沃兹尼克

1972年,克雷诺·帕金斯投入13亿美元风险资金使苹果公司成功上市,自此开启了风险投资时代。同一年,凯鹏华盈(KPCB)和红杉资本成立,专注于美国各个名校的校产投资业务。日后相当长一段时期,两家公司在硅谷平分秋色。

计算机技术给风险投资机构带来巨大甜头,也让“硅谷”成为创业者的天堂和金融冒险家的乐园。风投四大天王之一、KPCB创始人约翰·杜尔曾兴奋地说:

“计算机是史上最大的财富合法积累。”

围绕硅谷科技中心,逐步形成了联动整个美国的创新服务生态体系。以“产、学、研”为基础的硅谷,至此成为集合“政、产、学、研、用、金”多要素为一体,驱动美国创新经济的超级引擎。

例如,纳斯达克为风投资本提供退市服务,以加速资本流动,甚至还给硅谷科技公司上市开无资质绿灯。资本连通政界,在硅谷的半导体企业受到日本威胁时,旋即成立美国半导体行业协会SIA,统筹美国芯片公司利益,一面游说国会议员给科技公司减税、贷款、补贴,一面操纵媒体舆论造势。

1977年,硅谷企业与美国政客联手,用今日对付华为的相似手段,逮捕了当时东芝的两位高管——这就是著名的“东芝事件”。

经过数十年的发展,硅谷无论从人才、资金、政策还是公司经营模式,都体现了高度整合的特点,尤其是配套服务堪称完美——这种产业链“横向整合、纵向开放”的网络后来延伸到了硅谷地区的其他产业,并形成了以科技为中心的格式塔模式。

这个明面上以民用技术为主的科技创新中心,背后还有一个称呼叫“美国国防科技的孵化加速器”。在DARPA的政策让渡下,硅谷在国防科技研发领域同样如鱼得水——体制内机构研发不出来的技术,DARPA往往以竞赛、投资等形式发包给硅谷。

21世纪初,美国国会指示军方设计自动驾驶汽车,军方搞了数年也无进展。时任局长的托尼·特瑟毕业于斯坦福,具有多年的秘密军事项目发包经验,另辟蹊径面向社会中的黑客、科学家和企业展开DARPA城市挑战赛。不出意外,斯坦福大学教授、大众汽车公司的工程师、学生黑客组成的团队,仅用一年时间就完成了这一任务。

科技衍生文化,成为硅谷创新影响世界的另外一大助力。一大批硅谷系媒体应运而生——代表性人物如约翰·马尔科夫,具有《纽约时报》高级科技记者和普利策新闻奖得主的双重头衔。与硅谷同处加州的好莱坞,也常常将硅谷的科技公司作为电影题材。

资金、人才、政治、文化多种要素凝聚在一起,形成完整闭环和有机系统的格式塔模式,造就了今天的硅谷。

硅谷倡导创新精神、头脑风暴、竞争文化,包容失败和倡导反思,一切都和DARPA的思想理念高度重合,甚至连最初的口号都一样:“改变世界”。后来,谷歌在“改变世界”后面加了一句:“改变世界,并从中赚钱!”

当“赚钱”被喊进口号,体制的桎梏被打破,硅谷已成。

5. 中国的格式塔之路

全世界想模仿硅谷的科技城市众多,其中不乏中国城市。而美国的“军事经济复合体”,并不完全是自上而下人为设计的结果,有大量的历史机缘和美国特色在内,也给其它地区的复制照搬增加了难度。

横跨政、商、学界的“旋转门”,让美国科学家们可以游刃于各种资源平台之间。而中国的“政、产、学、研、用、金”一体化发展,尚有诸多隔阂需要打破。

一个细节是中美师生关系的差异——美国学生毕业后往往会自立门户,谋求跨越式发展。而中国体制内的科研人员,则常常在一条道路上按部就班,从毕业干到退休。乌镇智库理事长张晓东曾犀利指出:

“在中国,学生大部分是等着接老师的班,老师是院士,就扶持学生当院士,老师是校长,学生接着做校长。”

从1991年起,中国就开始探索建立大学科技园。这一产学研模式的尝试,比美国整整晚了近四十年,但是近年来也开始初显硕果。科技部数据显示,我国技术合同成交额从2014年的8577亿元上升至2019年的22398.4万亿元,五年内翻了近三番。

有望对标硅谷的中国科技中心,北京中关村一马当先。

这里是中国科研和教育资源的聚集重地,有中科院、清华、北大、北航、北理工等知名科研机构和高等院校。还是国家国防科技工业布局的重地之一,10大军工集团中,9大军工集团总部在区内。

1980年,被称为“中关村第一人”的核聚变专家陈春先访美后,拿着从北京市科协借来的200元启动经费,在中科院物理所一间十几平米的仓库内,仿照硅谷的模式开办了“先进技术发展服务部”,提供科学技术咨询、技术培训和企业与科研机构的牵线搭桥服务。这个服务部的创办,为日后的中关村的诞生撒下了第一颗种子。

陈春先创办的服务部旧址

时至今日,中关村已经超越地理概念,成为中国科技创新一个符号、一种象征。目前区内拥有以联想、百度等为代表的国家高新技术企业超过8980家,平均每20平方公里诞生1家独角兽企业,居全球之首。

另一个被屡屡称为“中国硅谷”的是深圳南山区。与中关村科研、教育资源的历史积淀不同,深圳“硅谷”的崛起,则完全是靠“政策”杀出的血路。

南山区粤海街道办,这个号称可“单挑美国”的街道社区, 仅有14平方公里的土地上孵化了87家上市公司,先后诞生了两位中国首富。

贡献南山区一半GDP的粤海街道

除了随特区诞生而创办的深圳大学,以及创办不到十年的南方科技大学外,教育科研资源先天不足的深圳“硅谷”,大力吸引高质量理工科院校前来落户,目前在深圳湾一侧,至少有二十多家顶尖高校在此设立研究院或分支机构。

但不管是北京中关村还是深圳南山区,与硅谷的差距仍然明显。中国的科技的产学研之路,仍然存在种种障碍。

体制桎梏仍然存在、政策法规有待健全、创新生态尚存洼地、服务闭环仍有缺失……都是中国“硅谷”面临的具体问题。而关于这些问题,美国经验可以给中国启示,却给不了中国答案。

“硅谷不是一天建成的”,中国“硅谷”也还在路上,但是我们正在努力。

参考文献:

[1] 约翰·马尔科夫, 郭雪 译《人工智能简史》,2017

[2] 尼克《人工智能简史》2017

[3] 宁肯《中关村笔记》,2018

[4] AnnaleeSaxenian,《’Inside-Out’ Regional Networks andIndustrial Adaptation in Silicon Valley and Route 128》,1996

[5] Beth Kowitt《Inside Google’s Civil War》, 2019

[6] Boyle R.《ARed Moon over the Mall: The Sputnik Panic and Domestic America》,2008

[7] 科技部\教育部,《关于促进国家大学科技园创新发展的指导意见》,2019

[8] 中国产学研合作促进会《中关村核心区成为「一带一路」上的创新源》,2019