【伊藤久晴氏の新連載】日本列島BIM改革論ー建設業界の「危機構造」を脱却せよ:日本列島BIM改革論~建設業界の「危機構造」脱却へのシナリオ~(1)(1/2 ページ) – BUILT

【伊藤久晴氏の新連載】日本列島BIM改革論ー建設業界の「危機構造」を脱却せよ:日本列島BIM改革論~建設業界の「危機構造」脱却へのシナリオ~(1)(1/2 ページ)

建設業界が抱える人材不足、技術伝承などの諸課題をICTによって解決しようという取り組みが国内でも広がりつつある。しかし、BIMをはじめICTツールの導入のみにスポットが当たることが多く、その先にあるICT活用の真価を発揮できているケースは少ないのではないだろうか。本連載では、長年にわたり、大和ハウス工業やRevitユーザー会(RUG)で、日本のBIM進化の一翼を担ってきた伊藤久晴氏(現BIMプロセスイノベーション代表)が、「日本列島BIM改革論」と銘打ち、BIMを起点とした成長過程にある“建設DX”や“デジタル・ウェルビーイング”という未来も見据え、建設業が足元の「危機構造」からいかに脱却すべきか、プロセス変革の秘策を提言していく。

[伊藤久晴(BIMプロセスイノベーション),BUILT]

日本の建設業界は、長時間労働や就業者の高齢化などさまざまな問題を抱え、変わっていかなければならないというのは、既に共通認識となっている。その対応策として、建設業におけるICT化に期待が寄せられ、BIM・デジタルコンストラクション・建設DX・デジタルツイン・IoTなどの取り組みが日夜紹介されているが、なかなか大きな成果につながっているようには見えない。

一方で、RevitなどBIMツールの活用は進みつつあり、設計での設備の対応は遅れてはいるが、意匠・構造は大手企業を中心に、2次元CADからBIMソフトへの移行が進んでいる。ただ、これも単にツールを2次元から3次元に置き換えるだけであれば、業務の効率化以上の成果を出すことは難しい。大きな成果を目指すためには、これまでの慣習を捨て、プロセスを変えねばならない。プロセスを変えようとせず、個々の技術がバラバラに進化し、便利なツールとしてのみ活用が進んでゆくことは、逆に将来大きな障害になる可能性さえある。

こういった現状が、日本の建設業界における「危機構造」といえるのではないだろうか。まずは、日本の建設業界が、この「危機構造」を認識し、そこをどう乗り越えるのかという議論を始めなければならない。本連載では、その建設業界の「危機構造」脱却へのシナリオを描いてゆく。

BIMに対する現状の認識

日本では、RevitなどのBIMソフトを使って仕事をしていることを、「BIMする」と言う場合がある。例えば、「この建物はBIMで図面を書きました」とか、果ては「BIMでパースを描きました」という方もおられる。この場合はBIMという言葉が適切なのではなく、「RevitなどのBIMソフトを使って作業をした」というのが正しいのだが、なぜRevitなどのBIMソフトを使って仕事をすることを「BIMする」と表現しているのであろうか?

これは、RevitなどのBIMソフトを使うこと自体が「BIMする」ことと同義だと認識しているためだと考えられる。日本でのBIMの定義をインターネットで調べてみると、「属性情報を持ったコンピュータ上の建物モデルをBIMソフトで作り活用すること」をBIMの定義としていることが多くみられる。つまり、BIMソフトで属性を持った3次元モデルを作ることをBIMと定義しているので、BIMソフトを使うことは全て「BIMしている」という表現になってしまうのであろう。

そもそも、BIMの目的とは何だったか?本来の目的は、「設計~施工~維持管理における一気通貫の情報連携により、フロントローディングを実現し、生産性を大幅に向上させる」だろう。そうであれば、一つの疑問が生じる。「属性を持った3次元モデルを作ることがフロントローディングなどによる大幅な生産性向上」に至るのかということである。現状、日本の建設業界のBIMでは、本来の大きな目的を実現する具体的な方策が無いため、結局は2次元CADから、3次元CADへのツールの置き換えだけになってしまうのではないだろうか?

みつこぶのマクレミー曲線

前回の連載「BIMで建設業界に革命を!~10兆円企業を目指す大和ハウス工業のメソッドに学ぶ」の第一回で、BIMプロジェクトを実施した物件の設計・施工でのBIMの取り組みで、どのような成果があったのかを、フロントローディングという観点から説明させていただいた。

その当時は、BIMソフトを用い、モデル化・図面化・可視化・干渉チェックなどを行うことがBIMだと捉え、できる限り多くの取り組みを実施した。しかし、竣工後に時間分析を行い、フロントローディングの観点でマクレミー曲線を作成した結果、フロントローディングが目指す、作業の前倒しではなく、この物件では通常の業務よりも作業が遅れていた事実が明確になった。

このBIMプロジェクト物件で、設計作業が通常より遅れてしまったのは、BIMソフトを活用したことだけが原因ではない。また、1件だけの結果では、BIM物件全体の傾向とは言えない。ただ、BIMソフトに不慣れな設計や施工の担当者に、BIMプロジェクトとしていろんな取り組みを持ち込んだことが、関係がなかったとは言い切れない部分がある。

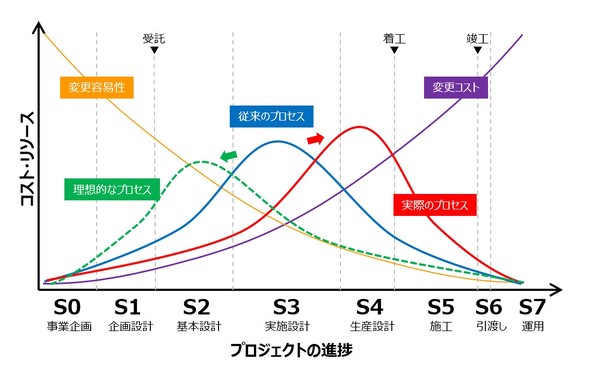

作業の実態を示す「みつこぶ」のマクレミー曲線

現状の設計業務は、S3(ステージ3)にあたる実施設計の作業期間中に終わらせている。これが、青の曲線である。それを、緑の曲線のように、全体的に山を小さくしながら、設計作業のピークをS2(ステージ2)の基本設計段階に移行しようというのがフロントローディングの基本的な考え方である。

しかし、この物件では、S3で設計作業が終わらず、S4の生産設計、S5の施工でも設計作業は続いていることが、赤の曲線で示されている。設計作業が後工程にずれるということは、全体的な設計作業の負荷も増えていると考えられるし、前回の連載で書いたように、後工程にも悪影響を及ぼしている。これは、その当時私も思っていた「属性情報を持った3次元のモデルを活用すること」というBIMは、生産性の向上には直結しないことを示している。

実は、このマクレミー曲線が理想とする基本設計で設計作業の大半を終えることは、現状では不可能である。日本の設計者は、基本設計段階で建物の仕様を全て決めることなどはできない。建設業と製造業との根本的な違いは、「建物は一品生産である」ではない。製造業は、「設計通りにモノを作る」のに対し、建設業は「作りながら設計を詰めてゆく」といったプロセスで仕事をしているからである。このフローは、建物を発注する施主にとっても都合がよい。つまり仕様やコストの最終決定をする施主側も、「作りながら設計を詰めてゆく」作業の中で、変更に近い要望をギリギリまで繰り返すことができるからだ。

発注者を含む日本の従来型のプロセスでは、「属性情報を持った3次元モデル」を作っても、設計ツールが置き換わるだけで、大きな生産性向上にはつながらない。従来型のプロセスから脱却し、新しいプロセスを作らなければ、BIMは設計や施工の負荷を増すことになってしまう可能性がある。

【伊藤久晴氏の新連載】日本列島BIM改革論ー建設業界の「危機構造」を脱却せよ:日本列島BIM改革論~建設業界の「危機構造」脱却へのシナリオ~(1)(2/2 ページ) – BUILT

【伊藤久晴氏の新連載】日本列島BIM改革論ー建設業界の「危機構造」を脱却せよ:日本列島BIM改革論~建設業界の「危機構造」脱却へのシナリオ~(1)(2/2 ページ)

[伊藤久晴(BIMプロセスイノベーション),BUILT]

建設業界の「危機構造」からの脱却

BIMによる情報マネジメントプロセス(ISO 19650)によって、設計・施工・維持管理の情報がデジタル化できる。デジタル化された情報をもとに、デジタル基盤が構築され、ロボットやAI・ICT建機などに結び付くべきだと考える。しかし、日本の建設業界は、従来のプロセスを維持し、それを変えることなく、新しい技術をツールとして導入することを目指しているようにみえる。しかし、プロセスを変えることは容易ではない。紙に鉛筆で図面を書いて建物を作ってきた時代に作られた設計・施工プロセスを大事に守り、品質と性能の高い建物を作ってきた日本の伝統ともいえるプロセスを、デジタル情報を軸としたBIMによる最適化されたプロセスに置き換えてゆくのは、ある意味では現状のプロセスのスクラップ&ビルドともいえるのではないだろうか。

日本の建設業界が潜在的に抱える「危機構造」とは、従来のプロセスを変えずに、道具として新しいツールの導入だけで乗り切ろうとする考え方であり、「危機構造の脱却」とは、発注者・建設業者・メーカーなどの建設に関わる関係者が一体となって従来のプロセスを見直し、デジタル情報の効率的な作成と活用を目指した新しいプロセスの構築を目指すことから始まる。

日本流の「建設DX」とは?

最近よく「建設DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にする。新しいテクノロジーを導入し、業界を変えてゆくことは、建設業の将来にとって必要なことに違いない。

日本で建設DXとは何なのかをWebで検索してみた。建設DXの必要性を説いたものは多いが、実際の取り組みとしては、BIM・CIMに期待するものと、ロボット・AI・ICT建機・ドローン・VRなどの新しい技術の活用に関するものに二分される。これだと、建設業の新しい動きや取り組みをひとまず「建設DX」という綺麗(きれい)な言葉でまとめたことにすぎないのではないだろうか?

技術ではなくプロセスを変えるべきであるロボットなどの先端技術 Photo by Microsoft 365 Stock Images

企業でのDXの取り組みの大半が、成功していないとする海外の報告もある。その理由は、「新しいデジタル技術を組織の中で活用するためには、その変革の取り組みに正しい考え方を取り入れる必要があり、ほとんどの企業がその正しい考え方を持っていないので、成功することができない。デジタルトランスフォーメーション(DX)は、単にテクノロジーを作ってそれを展開するプロジェクトではなく、プロセスなのである」というものだ。DXは、技術ではなく、プロセスを作るためにあるというのは、納得できる話だ。

ロボットやICT建機などの新しい技術は魅力的だが、施工の現場で活用するには、稼働条件・コストの問題や技術者の育成が追い付かないなどの課題があるということも聞く。プロセスを考えないで、新しい技術の導入をすることが、実務担当者の負荷になってしまう場合もありえる。

持続可能な未来のために

さて、ここまで建設業界という視点で、プロセスを改革し、デジタル基盤を作る必要があるという説明を行った。ここで、建物を中心とした施設のデジタル基盤が、何を目指すのかということを少し述べておく。

建設業が先導して創る持続可能な未来 Photo by Shutterstock

建物などの施設は、人が使うモノである。人が住まい・働き・余暇を楽しむ活動する場として建物が必要となる。建設業界は、そのための器としての施設を提供している。この「人の活動情報」をデジタル基盤として蓄積し、より高いレベルのサービスを提供することが、本来のDXであり、「建物を中心としたデジタル基盤」を作るのが、建設業界の役割となる。このデジタル基盤こそが、人が地球で暮らし続けてゆくための、SDGsで掲げている目標を達成するために、大きな役割を持つことになるだろう。もちろん建設業界だけで、実現できるものではない。他の産業と結び付き、建設のデジタル基盤と、他の産業のデジタル基盤が紐(ひも)づけることで、大きな未来が拓けてくるはずだ。

BIMという「建物の情報を作成・管理するシステム」は、設計・施工のためだけにあるのではなく、建設業界のデジタル基盤の構築を目指すべきものである。それは、人を中心とした持続可能な社会を作るために、建設業界に課せられた社会的使命ともいえる。建設業界は、自らの業務の生産性を向上させながら、持続可能な未来のために、BIM(情報を作成・管理するシステム)への移行を進めなければならない。

最終的には、BIMを発端とした情報の活用が発展し、人の健康と幸せを作る技術として、成長と繁栄をもたらす技術に成長してゆかなければならない。これが、「デジタル・ウェルビーイング」という概念だと考えている。

BIMを起点とした建設業の成長過程

本連載「日本列島BIM改革論」では、建設業に対する一つの提言として、各成長レベルにおいて、どのように取り組んでゆくべきかという私なりの考えを順次、解き明かしてゆくつもりだ。

著者Profile

伊藤 久晴/Hisaharu Ito

BIMプロセスイノベーション 代表。前職の大和ハウス工業で、BIMの啓発・移行を進め、2021年2月にISO 19650の認証を取得した。2021年3月に同社を退職し、BIMプロセスイノベーションを設立。BIMによるプロセス改革を目指して、BIMについてのコンサル業務を行っている。また、2021年5月からBSIの認定講師として、ISO 19650の教育にも携わる。

近著に「Autodesk Revit公式トレーニングガイド」(2014/日経BP)、「Autodesk Revit公式トレーニングガイド第2版」(共著、2021/日経BP)。